导语:多维视野中的现象学研究

张伟

如今的现象学研究,特别是汉语圈的现象学研究呈现出多种维度:

首先,对现象学文献与历史做探本清源的梳理。滋养于欧陆哲学传统中的现象学发展出它自身的一套话语系统,这里面有对传统哲学概念的新的意义赋予,有对其他学科(比如数学等)概念的借用,也有新的概念的创造。这些概念和话语的出现,首先是导源于现象学家们以手术刀式的精细切近到我们意识和精神生活的最精微处。分梳这些概念是出于(当然也应当要出于)一种根本的理论诉求,即跟随着现象学家们一起去面对意识和精神生活的繁复和纵深。意识生活本身并不允许我们在此过多地去使用奥卡姆剃刀,这是现象学文献与概念研究的正当性之所在。同样的,现象学既有着很深的历史渊源(它既关联于2000多年的西方思想史,也旁涉十九世纪末二十世纪初多门其他学科),也有着强烈的历史意识。现象学作为一门严格的哲学本身,它始终面对的是人类精神亘古以来的那些大问题,溯源历史的根本关切当然在于,在与思想家的“历史碰面”中有厚度地探问大问题。因此,所谓哲学研究的历史进路和问题进路,本来就不能是泾渭分明的,在现象学研究中,它们可以是而且也应当是一体两面的。

其次,对现象学方法和论题的反思与检讨。在如今的哲学研究以及跨学科的研究中,现象学被当做一门独特的方法,它常常被用来拓展既有的研究领域,比如我们可以看到文学现象学、艺术现象学、历史现象学、法权现象学、政治现象学、社会现象学、教育现象学、建筑现象学,甚至旅游现象学,如此等等。在这些跨学科的研究中,研究者往往更多关注现象学家就相关论题的讨论和论述,以及尝试以现象学的方法去探究该学科原有的问题以期获得新的理解,在此过程中,现象学方法本身的运用与限制自然会被一再地触碰到。然而,对于现象学方法本身的反思始终还是要回到现象学研究的内部,或者也可以说,对现象学方法的反思与检讨本就是现象学研究者的自觉追求。随着跨学科以及跨文化研究的开展,现象学的论题域也得到不断的延展。在新的研究视域下,对经典现象学论题的发问和追究也成为现象学者的重要任务。瑞士著名现象学家耿宁(Iso Kern)的“中国哲学向胡塞尔现象学之三问”[2]可谓这一方面研究的典范之作。通过以现象学的方式对中国哲学(特别是阳明学)的研究,耿宁反思了经典现象学,尤其是胡塞尔现象学在面对阳明学中三个基本问题(即,恻隐之心、作为道德自身意识的良知、寂静意识或冥思沉定)时所展现出的限制,进而尝试推进作为哲学的现象学的研究。

第三,面向时代和未来的现象学新发展。现象学作为一门严格的哲学本身追求着贴近地面的工作方式,诚如莫兰(Dermot Moran)曾指出的那样,现象学之所以会在哲学(不仅是当代哲学而是哲学本身)中继续其重要的角色,恰恰是因为它对于自然主义作为一种哲学计划的深刻反省和检讨。胡塞尔和他的追随者们深刻地指出,自然主义是自我矛盾的,因为它有意地将意识排除在外,而意识恰恰是一切知识和价值的源头。[3]在这个人工智能的新时代里,现象学理当以其惯有的冷静和明晰提出自己对于时代的反思和洞见。现象学家们不单单关注着“意识现象学”,他们已经开始展开对“人工意识现象学”的思考。当下的这个时代除了是人工智能的新时代以外,它同样也是一个跨文化交互的新时代,各个异文化之间的对话与交融以一种前所未有的深度和广度在持续展开。这个新时代对汉语圈的现象学者们提出了新的问题,我们除了翻译和介绍西方的现象学思想之外,我们自身还可以为现象学,乃至为整个人类文化贡献什么?耿宁、倪梁康以及一大批汉语圈的现象学研究同仁所发展的“心性现象学”以现象学的思维方式重新审视东西方心性思想,一方面试图揭显人类共通的意识或心性本质结构,另一方面则期待藉东西思想的互镜(Spiegeln)以寻求古今中西文明之“均衡”(Ausgleich)。在此意义上可以说,心性现象学是在“现象学的中国化”和“传统思想的当代化”这两方面进行着努力和推进。[4]正是在这里,我们不仅可以触摸到现象学的切身的当下性,更可展望现象学的未来性!

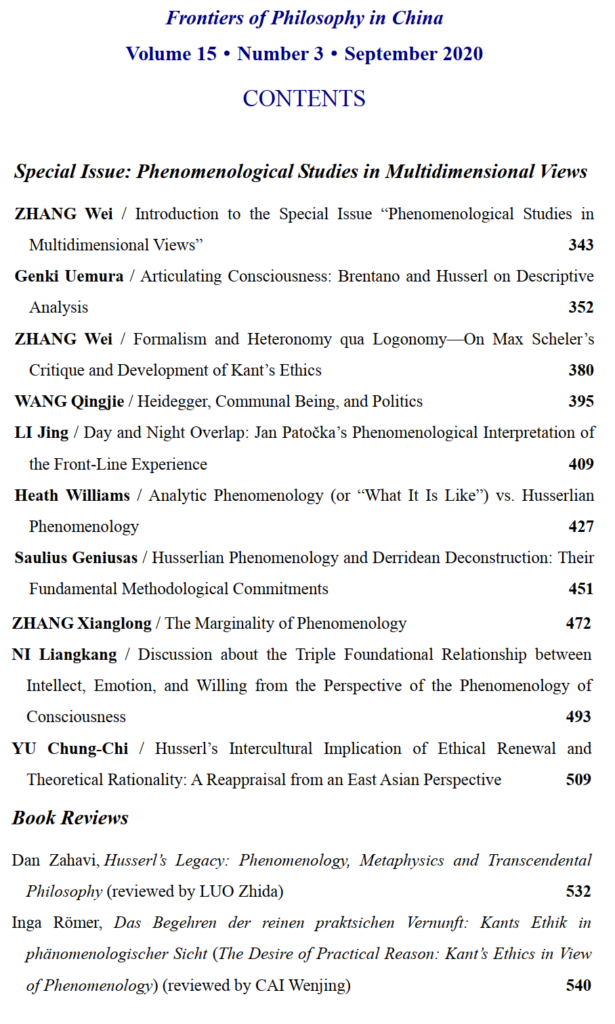

本期Frontiers of Philosophy in China的现象学专号刊载的研究论文九篇,基本上都是在上述三个方面开展研究。

大致而言,Genki Uemura、张伟、王庆节、李晶的文章属于上述的第一个维度的研究。Genki Uemura的文章试图给出布伦塔诺和早期胡塞尔对于“描述性分析”的 讨论。文章细致分析了布伦坦诺和胡塞尔关于描述性分析的论述,进而指出,描述性分析作为“现象学的一种方法”,它主要涉及到部分-整体的结构意识。文章同时指出了布伦塔诺和胡塞尔在这一问题上的分歧,并分析了产生这一分歧的原因在于胡塞尔与他的老师对意识行为的意向性关涉的不同理解。文章对我们更好理解布伦塔诺与胡塞尔的思想关系提供了新的视角。

张伟的论文主要处理舍勒对康德的批评。作者指出,舍勒的现象学伦理学是在与康德伦理学的对峙中发展出来的。因此,理解舍勒对康德的批评,构成了理解舍勒现象学伦理学的根本前提。舍勒对康德伦理学的批评,最为核心的问题在于1)形式与质料的关系,以及它们与先天的关系,以及在此基础上的伦理学中的“形式主义”问题;2)自律与他律的关系,以及意志自律与人格自律的关系,以及在此基础上的“人格主义”问题。这篇文章主要聚焦于这两个大的问题中的如下两个具体的问题:首先是关于康德伦理学中的“形式主义”这个问题,其次是关于“自律伦理学”和“他律伦理学”的问题。

王庆节的文章关注的是海德格尔的作为社会存在论的“存在”思想。文章从对海德格尔存在思想的两种不同解读——一种解读以理查德·罗蒂所代表,它指责海德格尔坚持一种反社会的“私人反讽”;另一种解读以列维纳斯为代表,它认为海德格尔的存在论在提倡一种“自我消除”的总体性——的论辩开始,细致梳理了海德格尔的“共在”思想,进而指出,海德格尔的“共在”思想既不能等同于总体主义的公共性,也不能等同于意愿主义的自我主义,后面这两者恰恰植根于以主体为中心的形而上学。作者最后也指出了海德格尔“共在”思想的两点限制。

李晶的文章通过对捷克著名现象学家帕托契卡(Jan Patočka)的名篇《异端随笔》(Heretical Essays)的讨论,借“日”(代表和平、稳定和日常生活秩序的力量)和“夜”(和平现象潜在的战争本质)的隐喻来分析这种和平与战争、动荡与稳定之间的辩证关系。文章特别关注了帕托契卡在前线经验濒死的绝望体验,并指出,帕托契卡把这样的前线经验看成是具有绝对批判和质疑意义的历史经验,它体现了对现实和历史最大的关怀,是一种“灵魂的关切”,并成为欧洲精神的核心价值。

Heath Williams、Saulius Geniusas、张祥龙的文章属于前述第二个维度的研究。Heath Williams的文章充满了挑战性,文章的标题就是一个对峙,即“它是什么样子的”和胡塞尔现象学。文章首先区分了两种意义上的现象学,一种是由胡塞尔所发展的现象学,其核心在于“从第一人称的角度来研究意识的结构”,这个意义上的现象学既包括现象学家的实践也包括现象学的文献;另一种现象学是由托马斯·内格尔在其名篇《作为一只蝙蝠是什么样的?》以“它是什么样子的”这个表述所表达的有意识的经验,它引向一种“经验的现象学”。文章在这一区分的前提下,检视了Zahavi和Gallagher以及Spaulding等人的理论,并提出了作者自己的看法。

Saulius Geniusas的论文聚焦于胡塞尔和德里达,或者现象学与解构的相互关系。德里达曾宣称,解构是对现象学的某些前提的转化性发展,通过反思胡塞尔现象学的中心前提,人们必然会发现,现象学必须将自己转化为解构。本文作者通过让胡塞尔的文本自身来和德里达对话的方式,展现了胡塞尔现象学的基本方法论原则,即悬搁、还原和本质变更,德里达对胡塞尔的解读则体现为一种符号学的还原主义。德里达的解构看似是对胡塞尔现象学的转化性发展,但这恰恰因为它是建立在对胡塞尔现象学的误读的基础上。也许会引起一些争议的是,作者最后套用德里达自己的隐喻强调:解构就是现象学的污染。

与前面两篇文章主要反省现象学方法不同,张祥龙的文章是对现象学论题的一个反思。文章鲜明地提出,“意向性”是现象学的核心主题,但它所依重的方法似乎仍然是代表了一种对象化的思维方式。在作者看来,现象学的真正创新之处和对哲学的影响力,首先不在这种对象性,而在其超对象的或使对象可能的边缘性。文章通过对胡塞尔、舍勒、海德格尔、梅洛-庞蒂等几位经典现象学家文献的细致分梳,进而指出,这种边缘域的源-缘发生性的显露并不止于对新颖学说的启发,而是可以被我们直接体验到的意向真理和生存特质。

倪梁康、游淙祺的文章基本上关注的是前述第三个维度的研究。从标题上来看,倪梁康的文章以意识现象学的方式处理了传统哲学中经典的知、情、意三者之间的关系,但细读之下,这篇文章主要是在两个大的问题背景中展开:首先是心性现象学。作者通过对佛教唯识学和经典现象学(如胡塞尔、舍勒、普凡德尔、海德格尔和保罗·利科等)的诉诸,提出了知、情、意这三种意识行为的三重奠基关系,即结构奠基关系、发生奠基关系和动态奠基关系;其次是对人工智能的延展思考。作者指出,至今为止的人工智能是无情感的认知智能,如果我们希望创造出更为丰满的人工意识,我们就需要在人工智能中加入“情”和“意”的成分,从而使人工智能不仅有“情感”,而且有“意欲”。

游淙祺的文章体现了一种跨文化交互研究的理论自觉。作者首先跟随胡塞尔的《改造》文章和《维也纳演讲》等文本讨论了胡塞尔对于文化与跨文化问题的讨论,特别是对欧洲与非欧洲问题(包括胡塞尔对中国的论述)的思考,进而指出,对于非欧洲的现象学家来说,胡塞尔关于跨文化问题的议题会带来一个两难局面,因为胡塞尔的伦理学规划是与其欧洲中心主义相关联的,那么人们是否会因为反对胡塞尔的欧洲中心主义而放弃胡塞尔的伦理学规划,或者因接受其现象学伦理学的规划而忍受其欧洲中心主义立场?作者最终给出的建议是:非欧洲人应该把自己的处境看作是改造自己的文化传统的时机。

本期专刊还包含两篇专业的书评。其一是罗志达对Dan Zahavi出版于2017年的新著《胡塞尔的遗产:现象学、形而上学和超越论的现象学》(Husserl’s Legacy: phenomenology, metaphysics and transcendental philosophy)的评论。另一篇则是蔡文菁对德国青年现象学家Inga Römer出版于2018年的德文著作《纯粹理性的欲求:现象学视域中的康德伦理学》(Das Begehren der reinen praktischen Vernunft: Kants Ethik in phänomenologischer Sicht)的介绍性评论。

[1] 关于中国现象学的发展情况的概要讨论可以参阅Iso Kern & Liangkang Ni, “Phänomenologische Forschungen in China”, in: Phänomenologische Forschungen, 1997, Nr. 2/ 2, S. 308-312; Liangkang Ni & Xianghong Fang, “Phenomenology in the Chinese cultural sphere”, in: “Phenomenology in East Asia”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Publication date: 2015, https://www.rep.routledge.com/articles/phenomenology-in-east-asia ; Julia Jansen & Wenjing Cai, “Husserlian Phenomenology: Current Chinese Perspectives”, in: Comparative and Continental Philosophy, 2018, 10: 1, pp. 2-6.

[2] Iso Kern, Three Questions from Chinese Philosophy addressed to Husserl’s Phenomenology, in Tijdschrift voor filosofie , vol. 70, no. 4, 2008, pp. 705 – 732.

[3] 参阅Dermot Moran, Introduction to Phenomenology, Routledge 1999, pp. 21f.

[4] 围绕着“心性现象学”的主题,中国现象学研究者已经开展了一些工作。首先是在相关著作的翻译、编辑和出版方面。比如有耿宁的《心的现象》(北京:2012年)、《人生第一等事》(北京:2014年),倪梁康的《心的秩序》(南京:2010年)、Zur Sache des Bewusstseins. Phänomenologie – Buddhismus –Konfuziansmus (Würzburg, 2010年)、《心性现象学》(北京:2019年),张伟的《心性与体知》(北京:2019年)、Schelers Personalismus im Spiegel von Anderen(Würzburg, 2019年)等研究著作和大批研究论文以及《东西方传统背景下的心性现象学》(银川:2018年)、《耿宁心性现象学研究文集》(北京:2020年)、《现象学视域中的东西方心性思想研究》(北京:2020年)等三部专题文集等;其次是相关主题会议的组织召开。自2012年起,中山大学现象学研究所联合海内外学术科研机构主办心性现象学研讨会,至2019年已历八届。此外,自2019年起,中山大学现象学文献与研究中心和浙江大学现象学与心性思想研究中心开始联合举办“心性现象学暑期研习班”,以期聚会同道,共同覃思。